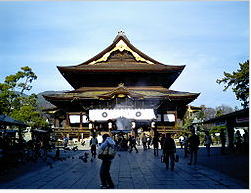

善光寺御開帳

|

|

信州善光寺は一光三尊阿弥陀如来様を御本尊として 創建以来約1400年の長きに亘り、阿弥陀如来様との結縁の場として、民衆の心の拠り所として深く広い信仰を得ている。「善光寺縁起」によれば御本尊の一光三尊阿弥陀如来様は、インドから朝鮮半島百済国へとお渡りになり、欽明天皇13(552年)仏教伝来の折りに百済から日本へ伝えられた日本最古の仏像と言われている。この仏像は仏教の受容を巡っての崇仏・廃仏論争の最中、廃仏派の物部氏によって難波の堀江へと打ち捨てられた。後に信濃国司の従者として都に上った本田善光が信濃の国へとお連れし、はじめは今の長野県飯田市でお祀りされ、後に皇極天皇元年(642年)現在の地に遷座した。皇極天皇3年(644年)には勅願により伽藍が造営され、本田善光の名を取って「善光寺」と名付けらた。創建以来11回の火災に遭ったが、その度ごとに民衆の如来様をお慕いする心によって復興され、護持されている。 |

松代城

ボタンをCLすると5sec間隔のスライドショーが始まります

|

5度にわたって繰り広げられた信玄と謙信の川中島の戦いの中で、永禄4年(1561)の戦いの舞台になったのが八幡原。ここでの戦いが最も激しく、副将・武田典厩信繁、山本勘助ら勇将が戦死した。史跡公園の松林の中には古くからの八幡社が静かにたたずみ、境内には信玄・謙信両雄一騎討ちの像や三太刀七太刀之跡の碑、首塚などがある。八幡社は永祿4年(1561)の第4次川中島の戦いのとき、武田信玄が八幡原に本陣を構え、激戦場になったため社殿は破壊された。そこで信玄は海津城代高坂昌信(春日虎綱)に命じて社殿を再建させ、社領として約1haの土地を寄進した(「甲越信戦録」「小島田神社明細帳」より)。明和2年(1765)の小島田村上組検地帳に八幡社地拾五間・弐拾弐間、壱反弐畝、村中。八幡原七拾五間・三拾三間、八反壱畝拾弐歩、村中」と記している。社地を含め八幡社周辺の約1ha土地を地元では今日も「ハチマンパラ」と呼称している |

|

| 長野市は長野県北部(北信地方)の都市で同県の県庁所在地として中核の市である。旧上水内郡・更級郡・埴科郡・上高井郡。善光寺の門前町として有名である。門前町としてのみならず周辺の観光地への前線としても重要な位置を占める。善光寺門前町を中心とする旧長野町などは上水内郡に属していたが、現在の市域はその外、旧更級郡、埴科郡、上高井郡にまたがる。交通政策では「交通セル方式」の採用やコミュニティバス(ぐるりん号)の積極展開など特徴的な政策を持つ。1998年の冬季オリンピック競技大会(長野オリンピック)の開催地である |

|

江戸時代末期に松代藩9代藩主・真田幸正が母お貞の方の隠居所として建築した屋敷。建物として唯一当時のまま残った貴重な建物で間取りなど武家屋敷の面影を色濃く伝えている。小堀遠州の流れをくむと伝えられる池山回遊式の日本庭園が四季折々の彩りと風情を楽しませてくれる |

川中島合戦の模様

川中島合戦の模様

| CL Here・! & 長野オリンピックを今一度 |

善光寺本堂

真田邸

| 数え年で7年に1度(現在は丑と未の年)、秘仏である御本尊様のお身代わりとして、まったく同じお姿の「前立本尊」様を本堂にお遷しして全国の人々にお参りいただく盛儀。 |

葛尾城

|

松代城は戦国時代武田信玄が上杉謙信の攻撃に備え、山本勘助に命じて築城。千曲川のほとりという自然の地形を生かした天然要塞。江戸時代に真田信之が上田城から松代藩主として移った後は真田氏10代が城主としてこの地を治め、10万石の城下町を形成した。平成16年に大規模な修復・復元工事が完了。毎年4月中旬にはサクラの名所として賑わう。 |

川中島

犀川と千曲川合流点