| 史跡名勝の総括表(史跡・名勝の概要についてはこの表を参照) |

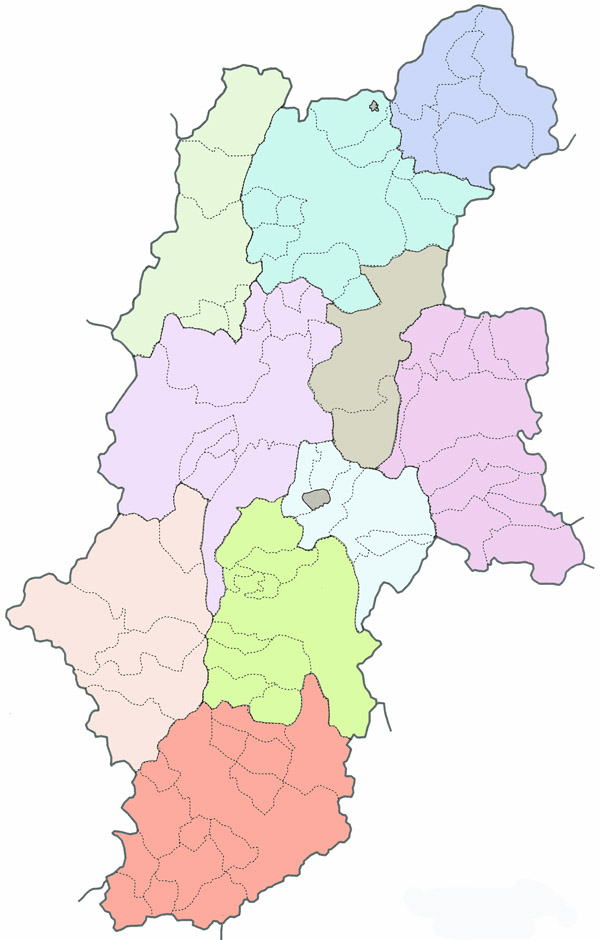

| 区分 |

項 目 |

場 所 |

概 略 説 明 |

備 考 |

| 北信地域 |

景観名所 |

志賀高原 |

日本屈指の大スキー場。春には春スキー・ミズバショウの開花や新緑、夏は避暑・トレッキングや登山、秋は紅葉 |

|

| 一本木公園 |

一本木公園のバラ。 初夏の一本木公園では670種類1300株のバラが一斉に咲き誇り園内は甘い香りに包まれる |

|

| 傑出人物 |

中山晋平 |

作曲家「てるてる坊主」「背比べ」「肩たたき」「あめふり」「船頭小唄」「東京行進曲」「波浮の港」「東京音頭」「天竜下れば」etc

|

|

| 高野辰之 |

作曲家「朧月よ」「故郷」「もみじ」「春がきた」「春の小川」etc |

|

| 長野地域 |

景観名所 |

善光寺 |

一光三尊阿弥陀如来様が御本尊。創建以来約1400年に亘り阿弥陀如来との結縁の場として民衆の信仰を得ている |

国宝 |

| 城跡・史跡 |

川中島 |

犀川と千曲川に囲まれた三角地帯の地名。戦国時代、武田信玄と上杉謙信による川中島の戦いが行われたことで有名 |

|

| 葛尾城 |

北信で最大の勢力を誇った村上氏の居城。村上義清は武田信玄と戦い上田原の戦いと砥石崩れと2度も武田軍を破った |

|

| 松代城 |

三方を山に囲まれ千曲川を天然の堀とした平城といえど堅固な城。城の規模は信玄の時代からあまり変化していない

|

|

| 善光寺 |

644年本堂建造。1953年本堂が国宝に指定。現在まで11回焼失し、その都度修復・建造が繰り返され現在に至る |

国宝 |

| 傑出人物 |

佐久間衆山 |

日本の武士、兵学者・思想家。松代三山の一人。西洋に対する認識は芽生えたが、基本的には「伝統的な知識人」 |

|

| 小林一茶 |

俳人。生涯に約20,000の発句を残している。これらを季語によって整理した全集には 「一茶全集」第一巻がある |

|

| 池田満寿夫 |

画家・版画家・彫刻家・陶芸家・作家・映画監督等,従来の芸術枠に止まらず多彩に活躍した芸術家 |

|

| 大北地域 |

景観名所 |

乗鞍岳 |

飛騨山脈南部に位置。標高3025mの剣が峰を主峰とする山々の総称。他に朝日岳、摩利支天岳、富士見岳等23山がある |

|

| 飛騨鍾乳洞 |

標高900mに位置し日本にある観光鍾乳洞の中では一番標高が高い場所にある観光鍾乳洞として有名 |

岐阜県 |

| 黒部ダム |

富山県東部の黒部川上流に建設されたアーチ式コンクリートダム。発電用水確保を主目的に関西電力が建設に当たる |

富山県 |

| 城跡・史跡 |

仁科神宮 |

皇大神宮御領であった仁科御厨(みくりや)の地に勧請(かんじょう)された |

国宝 |

| 松本地域 |

景観名所 |

松本城 |

松本城は室町時代末期の永正元年(1504)、小笠原貞朝が一族の島立貞永に命じて築城させたもの |

国宝 |

| 安曇野 |

「綿津見命」を信奉する安曇族はかつて筑紫を中心に北部九州で海運を司っていたが、のちに東遷して当地に定住 |

|

| 水芭蕉 |

塩尻市のみどり湖周辺では、毎年4月上旬に「水芭蕉まつり」が開催され見物者で賑わう |

|

| スイス村 |

安曇野スイス村では5月上旬県道沿いの畑に植えられたチューリップは40種類、30,000株 |

|

| 城跡・史跡 |

松本城 |

戦国時代慶長2年(1597)完成の天守閣が現存する城 |

国宝 |

| 大宝寺 |

1582年奈良井領主・奈良井義高が創建した臨済宗の寺。境内にはキリシタン禁制時代のマリアの地蔵があり |

国宝 |

| 傑出人物 |

萩原録山 |

東洋の「ロダン」とまで言われた彫刻家。録山美術館は有名 |

|

| 上小地域 |

|

美ヶ原 |

日本百名山の一つ。100万~80万年前、火山噴火で粘度の低い溶岩が広がって形成された |

|

| 城跡・史跡 |

塩田城 |

1277年頃鎌倉幕府執権北条時宗の連署であった北条義政が隠居し塩田の地に居を構えたのが塩田城の始まり |

|

| 上田城 |

真田信幸が上田領を継承した際に上田城は破却されており城下町に近い三の丸跡地に居館を建てたことに始まる |

|

| 安楽寺 |

鎌倉時代の安楽寺は北条氏の庇護を得て栄えたが、室町時代以降衰退し、古い建物は八角三重塔を残すのみである |

国宝 |

| 上田古戦場 |

武田晴信(信玄)は1542年の諏訪侵攻以来、度々信濃に兵を進め、諏訪・伊那・佐久地方をほぼ手中におさめた |

|

| 傑出人物 |

真田幸村 |

大坂夏の陣や冬の陣で大活躍。徳川軍との交戦では鎧を赤で統一した真田軍を引き連れ徳川軍の本陣に殺到 |

真田十勇士 |

| 佐久地域 |

景観名所 |

国立天文台 |

45m電波望遠鏡やミリ干渉計、太陽観測用電波ヘリオグラフ等先端観測装置を備え、電波天文学の国際研究センター |

|

| 城跡・史跡 |

小諸城 |

武田信玄の東信州経営の為築かれた城郭。現在残っている城跡の元は山本勘助の縄張と言い伝えられているが・・・ |

|

| 竜岡城 |

日本に二つある星形の西洋式城郭の内の一つ。西洋式城郭である五稜郭から龍岡五稜郭や桔梗城とも言う |

|

| 諏訪地区 |

景観名所 |

霧ヶ峰 |

八ヶ岳中信高原国定公園中部にあり、長野県茅野市、諏訪市、諏訪郡下諏訪町、小県郡長和町にまたがる |

|

| 八島湿原 |

標高1600~1900mにあり年間平均気温は5.8℃で北海道とほぼ同じ。そのため夏の7,8月は多くの花々が一斉に咲く |

|

| 鶴峯公園 |

岡谷市鶴の峯公園は 30,000株もの色とりどりのツツジが咲き乱れる中部日本一のツツジの名所 |

|

| 八ヶ岳 |

諏訪地域と佐久地域および山梨県の境にある山塊。南北30km余りの山体で大火山群。日本百名山の一つ |

|

| お御渡り |

厳寒のため諏訪湖の湖面が全面凍結し、氷の湖面が盛り上がる現象。マイナス10℃以下が一週間以上続くと発生 |

|

| 城跡・史跡 |

諏訪大社 |

諏訪湖の周辺に4箇所の境内地をもつ神社。全国各地にある諏訪神社の本社。上社本宮、上社前宮、下社春宮、下社秋宮 |

|

| 高島城 |

高島城は諏訪湖に浮かぶ「浮城」と言われている。1598年に日根野織部正高吉が設計し完成したもの |

|

| 傑出人物 |

原田泰司 |

画家。一針一針思いを込めて時間をかけ作り上げるキルト芸術。 |

|

| 平林たい子 |

小説家。同時代の文学者や平林自身をモデルに創作された小説のほか、社会時評、随筆など多岐にわたる |

|

| 上伊那 地域 |

景観名所 |

横川の蛇石 |

粘板岩に貫入した閃緑岩の岩脈が直交して ほぼ等間隔に石英脈が入っている。この岩脈が蛇腹のように見える |

天然記念物 |

| 遠照寺 |

伊那市から高遠町へと進み山の中に入って行くと牡丹寺として有名な観光名所遠照寺に着く |

|

| 伊奈梅林 |

伊那谷にある観光梅林。2万坪の広大な敷地に38種7000本の梅があり日本一とも言われている。その景観は「桃源郷」の趣 |

|

| 高遠の桜 |

「日本桜の三大名所」の一つとして知られる高遠城址公園の桜。1500本の高遠コヒガンサクラは有名 |

|

| 城跡・史跡 |

高遠城址 |

比高70m。1179年の笠原平吾頼直築城と云われる。1338~ 41年には木曽義親が高遠城主となり高遠太郎と称した |

|

| 傑出人物 |

仁科五郎盛信 |

仁科盛信の子には長男・信基と次男の信貞がおり、両名とも戦国の世を生き抜いた(信濃の国の出身ではない) |

|

| 木曽地域 |

景観名所 |

開田高原 |

長野県の南西部に位置し、平成17年11月に木曽福島町と日義村、開田村、三岳村の4町村が合併して誕生した町 |

|

| 寝覚ノ床 |

巨大な花崗岩の白と川面のエメラルドグリーンは絶妙な色彩。中央の大きな花崗岩の上には浦島堂がある |

|

| 赤沢渓谷 |

豊富な広葉樹の紅葉と岩肌、清冽な流れのコントラスト絶妙な景観を呈す |

|

| 城跡・史跡 |

妻籠宿 |

中山道69次ぎの42番目の宿場。馬篭宿、奈良井宿・・・ |

|

| 傑出人物 |

木曽義仲 |

源 義仲は平安時代末期の信濃源氏の武将。木曾義仲の名でも知られる。旭将軍と呼ばれた |

|

| 島崎藤村 |

「文學界」に参加し浪漫派詩人として「若菜集」などを刊行。更に小説に転じ「破戒」「春」等で自然主義作家となる |

|

| 飯伊地域 |

城跡・史跡 |

天竜下り |

天竜奥三河国定公園内にあり、諏訪湖を水源とし伊那谷を貫いて太平洋に注ぐ天竜川での舟下り |

|

| 菊人形 |

恒例の「菊人形・菊花展」が開かれている。計約8000本の小菊を使って飾り付けられた人形体などで賑わう |

|

| 糸操り人形 |

竹田人形は、日本の代表的なからくり人形芝居。浄瑠璃なども盛ん |

|

| 元善光寺 |

602年地の住人本多(本田)善光が難波の堀江で一光三尊の本尊を見つけて持ち帰り自宅の臼の上に安置したのが起源 |

|

| 城跡・史跡 |

飯田城 |

飯田城は建保年間に南の松川と北の谷川に夾まれた河岸段丘の先端部を利用して築かれた城 |

|

| 傑出人物 |

太宰春台 |

信州飯田藩士の家に生まれたが後に但馬出石藩に出仕。信濃国飯田藩士の太宰謙翁の養嗣子となり200石 |

|